起跑線的幻覺與懶惰的正義

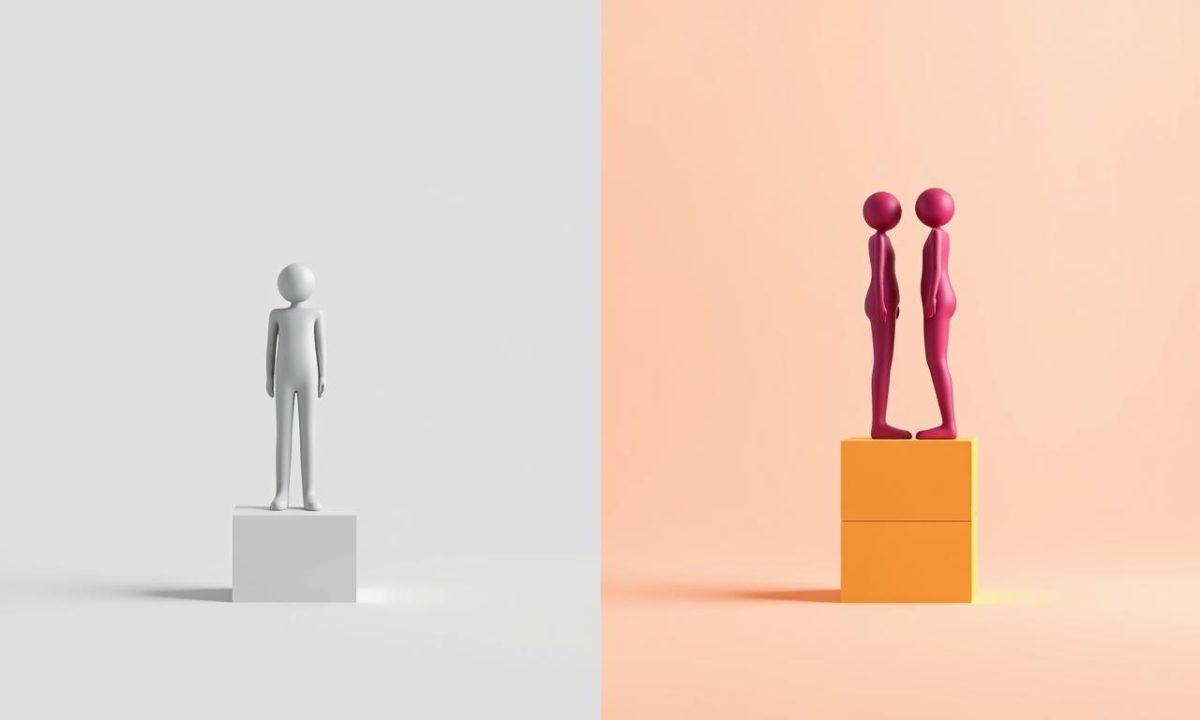

我們都聽過這句充滿焦慮的口號:「不要讓孩子輸在起跑線上。」這句話如同一個魔咒,深深烙印在現代社會的集體意識中。它描繪了一幅清晰的畫面:一場盛大的百米賽跑,所有參賽者並肩站在一條潔白的線上,槍聲一響,奮力衝刺,成敗全憑個人努力。這條「起跑線」似乎成了我們衡量公平最直觀、最基礎的標尺。只要大家同時出發,規則相同,那麼最終的結果無論如何,都是公正的。

然而,這恰恰是我們對公平最美麗,也最危險的誤解。這條看似無比公平的起跑線,本身就是一個巨大的幻覺。

拆解「起跑線」的迷思

想像一下,這場人生的賽跑,並非所有人都穿著同樣的跑鞋,在同樣的跑道上。真實的情況是:

- 家庭背景的差異:有些人一出生,腳上穿的就是頂級贊助商提供的最新款跑鞋(豐厚的家庭資源、優質的教育投資),他們的跑道是精心保養的PU跑道。而有些人,可能連一雙合腳的鞋子都沒有,甚至赤著腳,他們的跑道則是充滿碎石與泥濘的土路。

- 社會資本的不同:有些人的身後有專業的教練團隊和後勤支援(父母的人脈、社會網絡),隨時提供策略指導和營養補給。而有些人,只能獨自摸索,連比賽規則都要花費大量時間去理解。

- 先天條件的偶然:有些人天生擁有絕佳的體能與耐力,而有些人可能天生就有氣喘或肢體障礙,他們需要付出的努力,遠非健全者所能想像。

當我們無視這些先天與後天的巨大差異,卻堅持認為只要發令槍在同一秒響起,就是「公平」,這本身就是對弱勢者的殘酷。我們沉浸在「程序公平」的自我滿足中,卻對「實質不公」的現實視而不見。這條所謂的起跑線,從來就不是一條直線,它蜿蜒曲折,因人而異,甚至對某些人來說,它位於深深的壕溝之下。

「懶惰的正義」:看似公平的陷阱

正是因為我們迷信「起跑線」的幻覺,才催生了一種最省力、也最不負責任的正義形式——「懶惰的正義」。

懶惰的正義,指的是一種拒絕深入了解個體差異,而選擇用「一刀切」的標準來對待所有人的思維模式。它之所以「懶惰」,是因為它免去了調查、同理、分析和做出複雜判斷的辛苦。它只需要一個簡單的公式:「給每個人相同的東西」,然後便心安理得地宣稱自己實現了公平。

這就像一個園丁,無論面對的是需要大量日照的玫瑰,還是偏好陰涼的蕨類,都給予完全相同的水量和陽光。結果可想而知,玫瑰可能茁壯成長,而蕨類則會枯萎死亡。園丁可以攤開雙手說:「我很公平,我給了它們一樣多的資源。」但這真的是公平嗎?

讓我們用一個更具體的表格來比較這種「懶惰的正義」與真正的公平:

| 場景 | 懶惰的正義(齊頭式平等) | 真正的公平(實質公平/衡平) |

|---|---|---|

| 政府發放教育補助金 | 不分家庭收入,為所有大學生提供每年3萬元的學費補助。 | 建立分級補助制度,對來自低收入家庭的學生提供全額學費減免、生活津貼及工讀機會;對中產家庭提供部分補助;對高收入家庭則不提供補助。 |

| 公司內部晉升機會 | 所有員工都可以自由報名參加晉升培訓,但培訓時間設在下班後。 | 除了提供自由報名的培訓,還為需要照顧家庭的員工提供線上課程選項、彈性工時,並為來自弱勢背景的員工提供專門的導師計畫。 |

| 公共圖書館服務 | 在市中心建立一座資源豐富的旗艦圖書館,所有市民皆可使用。 | 除了市中心的總館,還在偏遠社區設立分館、推動行動圖書車、為視障者提供有聲書資源、為不熟悉網路的長者開設數位課程。 |

從上表可以清楚看到,「懶惰的正義」在表面上無可挑剔,它給予了每個人「相同的機會」。然而,由於忽略了人們利用這些機會的能力和成本是截然不同的,其結果往往是強者愈強,弱者愈弱,進一步固化了原有的不平等。真正的公平,則需要我們鼓起勇氣,承認差異的存在,並投入心力去設計能夠「拉平」這些差異的制度。它要求我們從「給每個人一樣的」,轉變為「給每個人所需要的」。

因此,當我們下一次再談論公平時,或許應該先放下對那條潔白「起跑線」的執著。真正的正義,不是假裝所有人都站在同一個起點,而是勇敢地承認,有些人的起點就在懸崖邊上。我們的責任,不是為他們鳴響那把看似公平的發令槍,而是為他們搭建一座通往平坦跑道的橋樑。

校準你的內心天秤:從平等邁向公平

在我們每個人的心中,都有一座無形的天秤,用來衡量世間的是非對錯。然而,這座天秤的出廠設定,往往被預設在一個最簡單、最直觀的模式——「平等」。我們從小被教導,公平就是「人人有獎」、「每人一份」,彷彿只要分配的資源、機會、規則完全相同,正義就能得以伸張。這就是「齊頭式平等」的迷思,它雖然看似無懈可擊,卻常常在現實世界中,造成了最實質的不公。

真正的校準,始於我們願意承認:每個人站在天秤上的起點,本就不同。

想像一下,如果我們將「平等」視為給予每個人一雙尺碼完全相同的鞋子,這聽起來很公平,對吧?但現實是,有人的腳大,有人的腳小;有人的腳健全,有人的腳卻需要特殊支撐。給所有人同一雙鞋的結果,只會讓一部分人感到舒適,而另一部分人則會被磨得傷痕累累,甚至寸步難行。這時,「公平」就不是提供相同的鞋子,而是為每個人提供最合腳的那一雙。

一個經典的思想實驗:圍牆外的三個人

為了更清晰地理解「平等」與「公平」的差異,讓我們來看一個廣為流傳的例子:

有三個人,身高分別為高、中、矮,他們都想看一場圍牆另一邊的球賽。圍牆的高度對他們造成了不同的阻礙。

- 高個子:即使沒有任何輔助,也能輕鬆看到比賽。

- 中等身高者:踮起腳尖,勉強能看到場內情況。

- 矮個子:無論如何努力,視線都完全被圍牆擋住。

現在,我們有三個同樣高度的箱子可以分配。讓我們看看兩種不同的分配方式會帶來什麼結果:

| 概念 | 做法 | 結果 |

|---|---|---|

| 齊頭式平等 (Equality) | 給予每個人一個相同高度的箱子。 | 高個子看得更清楚了;中等身高者能舒適觀看;但矮個子站在箱子上後,依然什麼都看不到。結果仍然不平等。 |

| 實質公平 (Equity) | 根據每個人的實際需求來分配箱子。 | 高個子不需要箱子;中等身高者得到一個箱子;矮個子得到兩個箱子。最終,三個人都能站在同一水平線上觀看比賽。 |

這個例子清楚地揭示了核心差異:平等追求的是「過程」的相同,而公平追求的是「結果」的均等。 齊頭式平等忽略了個體之間先天或後天的差異,它假設了一個不存在的「公平起跑線」。然而,真正的公平,恰恰是承認這些差異的存在,並投入不同的資源,去彌補這些差異所造成的不利,最終讓每個人都能擁有實現潛能的同等機會。

在現實中校準我們的天秤

從這個思想實驗延伸到我們的現實生活,你會發現「從平等到公平」的思維轉變無處不在:

- 教育資源:如果我們只提供完全相同的教材與師資,那麼對於家庭背景較差、需要額外輔導的學生,或是身心有特殊需求的學生來說,這就是一種不公。教育的公平,在於提供差異化的支持,例如設立資源班、提供助學金、進行課後輔導,讓所有學生都有機會達到他們的學術潛力。

- 職場晉升:如果公司只看KPI(關鍵績效指標),卻忽略了某些員工可能需要承擔更多家庭照護責任(如懷孕、育兒、照顧長輩),那麼這對他們而言是不公平的。一個公平的職場,會提供彈性工時、育嬰假、家庭照顧假等支持系統,確保這些員工不會因為人生階段的不同而在職涯發展中受到懲罰。

- 社會福利:累進稅率制便是一個典型的公平概念應用。收入較高的人,按比例繳納更多的稅,用以支持社會的公共建設與福利系統,幫助那些收入較低、處於弱勢的群體。這並非「懲罰富人」,而是承認不同經濟能力的人,其承擔社會責任的能力也不同。

因此,「校準你的內心天秤」是一個持續的、動態的過程。它要求我們在面對每一個看似需要「公平」解決的議題時,都先停下來問自己幾個關鍵問題:

- 我們追求的是形式上的「人人相同」,還是實質上的「機會均等」?

- 在這個系統或規則中,誰是天生的「高個子」,誰又是被圍牆擋住的「矮個子」?

- 我們提供的資源(箱子),是否真正解決了他們面臨的障礙?還是只是讓我們自己感覺「已經公平了」?

當我們開始從「給每個人一樣的東西」轉變為「給每個人他所需要的東西」時,我們內心的天秤才算真正開始校準。這趟從平等邁向公平的旅程,不僅是對正義的重新定義,更是對同理心與人性關懷的深刻實踐。這不是一條容易的路,但卻是通往一個真正公正、包容社會的唯一途徑。

機會的階梯而非齊平的地面

想像一下,一場賽跑的起點。如果我們追求「齊頭式平等」,最直觀的做法就是讓所有選手站在同一條起跑線上。這片「齊平的地面」看起來無比公平,每個人都擁有完全相同的出發位置。然而,這個畫面忽略了一個至關重要的事實:選手們並不是空降到這條起跑線上的。

有人穿著頂級的跑鞋,接受了數年的專業訓練,身後有營養師和教練團隊;有人卻是赤著腳,昨晚還在為生計奔波,甚至身上帶著傷。在這種情況下,讓他們從同一條線起跑,真的是公平嗎?這看似平等的起點,實際上只是將起跑線前的所有不平等,原封不動地帶入了賽道,並最終體現在終點的巨大差距上。這不是公平,而是對既有不公的默許。

真正的公平,其樣貌更像是一座精心設計的「機會階梯」。這座階梯的目標不是確保每個人最終都停留在同一階,而是確保每個人,無論他們來自哪個樓層,都有向上攀爬的機會與可能。

為何「齊平的地面」是一種迷思?

堅持「齊平的地面」作為公平的唯一標準,會帶來幾個根本性的問題:

- 忽略了起點的不平等:它假定每個人都擁有相同的背景、資源和能力,這在現實世界中顯然是不成立的。它將結構性的劣勢(如貧困、教育資源匱乏、社會偏見)個人化,變成了「不夠努力」的藉口。

- 扼殺了潛力與動力:如果最終的獎勵或資源分配與個人的努力、天賦和貢獻脫鉤,只是機械式地平均分配,那麼追求卓越的動力將會被嚴重削弱。這對那些付出更多努力的人而言,本身就是一種不公。

- 造成資源的錯置:將資源平均分配給所有人,意味著最需要幫助的人可能得不到足夠的支持,而資源充裕者卻得到了他們本不需要的東西。這是一種低效且不負責任的資源浪費。

「機會的階梯」:一個更真實的公平模型

與之相對,「機會的階梯」承認人們的起點不同,並致力於彌合這些差距。它不是要剷平所有的山峰來填平峽谷,而是要為身處峽谷的人們搭建橋樑與階梯。

在這座階梯上:

- 底層的階梯更密集、更穩固:對於處於不利地位的人,我們需要提供更堅實的基礎支持。這可能包括優質的基礎教育、普及的醫療保障、完善的社會安全網。這些是攀爬的基礎,確保沒有人會因為出身而被剝奪向上看的權利。

- 攀爬的過程有扶手與支持:公平的體系會提供必要的輔助工具。例如,為弱勢學生提供獎學金和輔導,為創業者提供小額貸款和指導,為求職者提供技能培訓。這些「扶手」不是代替他們攀爬,而是幫助他們在腳步不穩時能有依靠。

- 階梯的高度沒有天花板:這座階梯鼓勵人們憑藉自身的才華與努力,不斷向上。它獎勵創新、勤奮與卓越,確保向上的通道是暢通的,讓每個人都有機會實現自己的潛能。

我們可以透過一個簡單的表格來比較這兩種概念:

| 比較面向 | 齊頭式平等 (齊平的地面) | 實質公平 (機會的階梯) |

|---|---|---|

| 核心理念 | 結果的相同 (Everyone gets the same) | 機會的均等 (Everyone gets what they need to have a fair chance) |

| 資源分配 | 無差別、平均分配 | 依據需求、精準投放 |

| 關注焦點 | 形式上的起點一致 | 過程中的障礙排除與潛能的實現 |

| 潛在結果 | 維持甚至擴大既有差距,打擊積極性 | 促進社會流動,激發個人潛能 |

因此,當我們談論一個公正的社會時,我們不應再執著於打造一片看似完美卻毫無生氣的「齊平地面」。我們的目標,應該是共同建造並維護一座堅固、通達、充滿可能性的「機會階梯」。這座階梯承認差異、尊重努力,並相信每個人的潛力。這才是真正值得我們去想像和追求的正義。在這座階梯上,一個人的終點,將更多地取決於他攀爬的意願與汗水,而非他最初站在哪裡。

擁抱複雜性:成為新一代正義的實踐者

如果我們承認世界是複雜的、多維度的,為何我們對「正義」的追求卻時常陷入過度簡化的陷阱?「擁抱複雜性」是成為新一代正義實踐者的第一步,也是最關鍵的一步。這意味著我們必須告別那些非黑即白、一刀切的思維模式,勇敢地走進灰色地帶,去理解每一個個案、每一個群體背後獨特的歷史、文化與社會脈絡。

過去,我們習慣於尋找一個「萬能公式」,認為只要將同一套規則應用於所有人,就能實現公平。然而,這種機械式的平等觀,恰恰是製造不公的溫床。想像一下,給予一個飢餓的人和一個飽足的人同等份量的一塊麵包,這在形式上是平等的,但在實質上卻忽略了他們截然不同的起始點與真實需求。真正的正義,要求我們看見這些差異,並願意投入心力去理解差異的成因。

成為實踐者的修煉之路

成為一名「新一代正義的實踐者」,並非遙不可及的理想,而是可以從日常開始的修煉。這條路沒有捷徑,需要的是持續的學習、反思與行動。以下是幾個核心的實踐方向:

- 深度傾聽與同理: 這不只是聽見對方說的話,更是理解話語背後的情感、恐懼與渴望。當我們討論社會議題時,放下預設的批判,嘗試站在與我們立場不同的人的角度,去感受他們的處境。同理心是打破隔閡、建立連結的橋樑。

- 探究結構性問題: 個人困境往往是社會結構性問題的縮影。與其僅僅指責個人的失敗或成功,不如多問一句:「是什麼樣的系統或制度,導致了這樣的結果?」是教育資源分配不均?是潛藏的歧視鏈?還是僵化的社會流動階梯?將視角從個人拉高到系統,才能看見問題的根源。

- 挑戰自我偏見: 我們每個人都在特定的環境中長大,無可避免地會內化某些刻板印象與偏見。成為正義的實踐者,需要有勇氣向內探索,誠實面對自己的盲點。多接觸不同群體的資訊,閱讀他們的生命故事,主動打破同溫層,是挑戰偏見的有效途徑。

- 支持多元的解決方案: 既然問題是複雜的,解決方案自然也不會是單一的。我們需要認識到,正義的實現可能需要多管齊下,結合政策改革、教育推廣、社區支持、文化變革等多種力量。它可能是一個漫長的過程,需要耐心與毅力。

新舊正義觀的對照

為了更清晰地理解這種思維的轉變,讓我們透過一個簡單的表格來比較兩種不同的正義觀:

| 面向 | 傳統的齊頭式平等 | 新一代的實質公平 |

|---|---|---|

| 核心目標 | 給予每個人「相同」的資源或機會。 | 確保每個人都能達到「相近」的成功起點。 |

| 處理方式 | 一視同仁,忽略個體差異。 | 因材施教,根據不同需求提供差異化支持。 |

| 關注焦點 | 分配的「過程」是否一致。 | 最終的「結果」是否趨於公正。 |

| 潛在風險 | 可能加劇原有的不平等,造成形式公平、實質不公。 | 可能引發「逆向歧視」的爭議,需要精細的設計與溝通。 |

擁抱複雜性,意味著我們願意承認自己的無知,願意放下非黑即白的安逸,並投入到一場永無止境的學習與對話之中。這不是一項輕鬆的任務,它要求我們保持謙遜、開放與堅韌。然而,當我們開始這樣實踐時,我們就不再只是一個正義的旁觀者或評論家,而是成為了推動改變、編織更細緻、更具人性關懷的正義藍圖的真正參與者。這是一條更具挑戰性的路,但也是唯一能通往真正「100%公正公平」的道路。