起跑線前的隱形推手

我們都喜歡談論「公平競爭」和「站在同一起跑線上」。這是一個非常振奮人心的畫面:一群人並肩站立,等待著鳴槍開跑,每個人的成功與否,完全取決於自己的努力和天賦。然而,在我們熱烈討論著跑道上的規則是否公平时,卻常常忽略了一個更根本的問題:在踏上起跑線之前,許多人早已被一股「隱形的推手」往前推了好幾步。

這股力量並非來自個人的努力,而是源於他們與生俱來的環境與條件。它無形、無聲,卻深刻地影響著每個人的人生軌跡。這些隱形的推手,具體來說包括了什麼?

家庭背景:最原始的資本

- 經濟資本:父母能否提供無虞的生活,讓孩子能專心學習,而無需為學費、生活費打工?他們是否有能力為孩子支付昂貴的補習班、才藝課,甚至出國留學的費用?

- 社會資本:父母的人脈網絡,能否在孩子未來求學、求職時提供關鍵的資訊、推薦或機會?一個在醫生世家長大的孩子,和一個在偏鄉農家長大的孩子,他們所接觸到的「可能性」截然不同。

- 文化資本:家庭的藏書、對藝術的鑑賞、討論公共議題的習慣,這些都會潛移默化地塑造孩子的視野、談吐和思維深度。這是在學校課本之外,更難以量化的競爭力。

教育與地理資源:被決定的天花板

所謂的「學區房」現象,就是這個概念最赤裸的體現。一個孩子出生在哪個地區,幾乎就決定了他能進入什麼樣的幼兒園、小學和中學。都市與鄉村的教育資源差距、軟硬體設施的落差,早已在孩子們還未意識到「競爭」為何物時,就為他們劃定了不同的發展天花板。

為了讓這個概念更具體,讓我們來看看一個簡單的對比表格,比較兩位同樣「努力」的學生,在起跑線前所擁有的不同裝備:

| 比較項目 | 小明 (來自資源豐厚家庭) | 小華 (來自資源有限家庭) |

|---|---|---|

| 學前教育 | 雙語幼兒園,大量閱讀與啟蒙課程 | 公立幼兒園,或由祖父母照顧 |

| 課後時間 | 補習班、鋼琴課、程式設計營 | 幫忙家裡生意、做家務、照顧弟妹 |

| 人脈網絡 | 父母的朋友是律師、教授、企業家 | 生活圈主要為鄰里與親戚 |

| 容錯空間 | 考試失利可以重來,創業失敗有家庭支持 | 必須步步為營,一次失敗可能就難以翻身 |

| 資訊獲取 | 從小接觸最新的科技產品,了解全球趨勢 | 資訊來源相對單一,對外界的認知受限 |

從上表可見,當比賽的槍聲響起時,小明不僅站在更前面的位置,他腳上穿的是頂級跑鞋,背後還有整個後勤團隊。而小華,可能連一雙合腳的鞋子都沒有。當小明輕鬆領先時,他很可能會認為這是自己「努力」的結果,他甚至可能看不到自己身後的推手,也看不到小華背負的重擔。他所認為的「公平競爭」,對小華而言,其實是一種遙不可及的「特權」。

因此,當我們談論公平時,不能僅僅著眼於規則的表面平等。我們必須學會看見這些隱形的推手,承認它們的存在。這不是為了否定個人的努力,恰恰相反,是為了更真實地理解,每一個人的「努力」背後,所付出的代價和所站立的基礎,是完全不同的。唯有正視起跑線前的不平等,我們才能開始思考,如何為那些被遠遠甩在後面的人,搭建一座橋樑,而不是僅僅稱讚那些早已遙遙領先的「勝利者」。

將特權誤認為是理所當然

我們生命中最危險的假設,往往就是那些我們從未質疑過的「常識」。當我們談論「將特權誤認為理所當然」時,我們觸及了公平議題中最隱晦、也最具殺傷力的一環。這不是指責,而是一種邀請,邀請我們一同檢視自己生命中那個「看不見的背包」。

美國學者佩姬·麥金托什(Peggy McIntosh)曾提出「無形的特權背包」(Invisible Knapsack of Privilege)這一概念。她將特權比喻為一個裝滿了地圖、簽證、密碼本、空白支票等各種便利工具的背包。擁有這個背包的人,甚至常常意識不到它的存在,他們只覺得自己走路比較輕鬆、辦事比較順利,並將這一切歸功於自己的努力與能力。他們會說:「我這麼努力,才走到今天這一步。」卻忽略了背包裡那些讓他們少走彎路、趨吉避凶的寶貴工具。

想像一下,一場人生的馬拉松比賽。有些人從平坦的柏油路起跑,穿著頂級跑鞋,沿途還有補給站;而另一些人,則從泥濘的沼澤地出發,赤著腳,甚至逆風而行。當柏油路上的跑者輕鬆領先時,他回頭看著在泥濘中掙扎的人,或許會想:「為什麼他們不跑快一點?是不是不夠努力?」他沒有意識到,腳下的平坦大道,本身就是一種巨大的特權。他將「能在平地上跑步」這件事,當成了所有參賽者都應有的「理所當然」。

我們習以為常的「理所當然」

這些「理所當然」滲透在我們生活的方方面面,細微到幾乎無法察覺。讓我們來看看幾個例子:

- 教育的特權:在一個安靜、安全的環境中長大,父母有能力也有時間輔導功課,甚至可以負擔補習班或才藝課的費用。擁有這些資源的人,可能會將自己的學業成就完全歸功於聰明才智和個人奮鬥,卻忽略了那些從未擁有過一張屬於自己書桌的孩子,需要付出多少額外的努力,才能追上所謂的「正常」進度。

- 健康的特權:天生擁有健康的身體與心靈,不必為慢性病、罕見疾病或精神困擾所累。一個身心健康的人可以理所當然地規劃未來、全心投入工作。但他可能很難理解,對某些人而言,僅僅是「正常地」度過一天,就需要耗費巨大的心力與醫療資源。

- 社會網絡的特權:家庭背景帶來的人脈與社會資本,讓我們在求學、求職路上能獲得更多指引與機會。當我們透過父母的朋友找到第一份實習時,我們可能覺得這是「人之常情」,卻沒意識到,對於沒有任何人脈資源的人來說,這扇門從未為他們開啟。

- 安全的特權:能夠在夜晚安心地獨自走在回家的路上,不必擔心騷擾或暴力。能夠相信執法系統會保護你,而不是對你不利。這種免於恐懼的自由,對許多人來說是奢求,但對擁有它的人而言,卻如同呼吸一樣自然。

下表更清晰地展示了特權視角與現實挑戰之間的巨大鴻溝:

| 特權視角下的「理所當然」 | 現實中的挑戰 |

|---|---|

| 「只要努力,沒有什麼事辦不到。」 | 結構性貧窮、社會歧視、資源匱乏等系統性障礙,讓許多人的努力事倍功半,甚至徒勞無功。 |

| 「為什麼不去找個好一點的工作?」 | 可能面臨學歷不足、交通不便、需要照顧家人、或因性別、種族、身心狀況等原因在求職市場上受到排擠。 |

| 「犯錯了就該承擔後果,法律對每個人都一樣。」 | 不同社經地位的人,在面對司法系統時,能獲得的法律資源天差地遠,導致「後果」的嚴重程度也截然不同。 |

| 「這點小事有什麼好焦慮的?放輕鬆點。」 | 長期處於經濟壓力、社會邊緣或歧視環境中,會對心理健康造成實質的、持續的傷害,這並非單靠「放輕鬆」就能解決。 |

承認特權的存在,並不是要否定個人的努力與成就。你在平坦跑道上的每一滴汗水,依然真實而珍貴。然而,真正的公平,始於我們願意睜開眼睛,看見自己腳下的路,也看見他人路上的泥濘與荊棘。當我們不再將自己的順遂視為理所當然,而是將其視為一種需要善用的幸運時,同理心才得以萌芽,通往真正公平的對話,也才真正開始。這一步,是從質疑自己的「理所當然」開始的。

你的努力與他人的天賦資本

在我們的社會中,「努力奮鬥」被奉為圭臬。我們從小就被教導:「只要你肯努力,就一定能成功。」這句話本身充滿了正向的激勵力量,它肯定了個人意志與行動的價值。然而,當我們將這句話視為衡量「公平」的唯一標尺時,問題就出現了。我們往往忽略了一個殘酷的現實:在人生的賽道上,每個人的起跑線、裝備、甚至賽道本身,都是截然不同的。

這就是「努力」與「天賦資本」之間的角力。這裡的「天賦資本」並不僅僅指智商或體能這種狹義的天賦,它是一個更廣泛、更深刻的概念,涵蓋了一個人與生俱來以及在非自我選擇的環境中獲得的所有優勢。

究竟什麼是「天賦資本」?

我們可以將它大致歸納為以下幾個層面:

- 家庭背景與社經地位:這是最顯著的資本。出生在富裕、高教育水平的家庭,意味著你從零歲開始就擁有更優質的營養、更安全的環境、更豐富的教育資源(例如家教、才藝班、出國交流的機會),以及更廣大的人脈網絡。父母的眼界與資源,能為你的未來鋪設一條更平坦的道路。

- 生理與心智天賦:這包括了天生的智力、記憶力、體能、健康狀況,甚至是外貌。在某些領域,這些天賦幾乎是決定性的。一個天生擁有絕佳音感的人,學習音樂可能事半功倍;一個體格強健、反應迅速的人,在體育競技中自然佔據優勢。

- 成長環境與文化資本:在一個充滿愛、鼓勵與支持的環境中長大,會培養出更自信、更樂觀的性格。家庭的文化氛圍,如閱讀習慣、對藝術的欣賞、理性溝通的方式,這些潛移默化的影響,會內化為一個人的氣質、談吐和思維模式,成為一種無形的社交貨幣。

- 機遇與幸運:有時,僅僅是出生在特定的國家、特定的城市,就已經是一種巨大的幸運。在一個和平、法治、機會相對較多的社會,個人的努力才更有可能轉化為成果。

為了更清晰地說明努力與天賦資本的關係,讓我們想像一場賽跑。真正的公平,應該是所有選手在同一起跑線,用同樣的規則競賽。但現實更像是這樣:

| 項目 | 跑者A(高天賦資本) | 跑者B(低天賦資本) |

|---|---|---|

| 起跑線 | 站在距離終點線50公尺處。 | 站在起點,甚至更後面。 |

| 裝備 | 頂級跑鞋、專業運動服、有專屬教練團隊。 | 赤腳或穿著破舊的布鞋,沒有任何後援。 |

| 賽道狀況 | 平坦的柏油路,沿途有補給站。 | 泥濘的沼澤地,充滿障礙物。 |

| 容錯空間 | 跌倒了可以馬上起來,有醫療團隊待命。 | 一旦跌倒,可能就再也爬不起來。 |

在這種情況下,跑者B付出了跑者A十倍的努力,汗水與淚水浸透了整條賽道,最終可能也只能看到跑者A輕鬆抵達終點的背影。而旁觀者,那些只看結果的人,或許還會稱讚跑者A「跑得真快」,同時評價跑者B「不夠努力」。

這就是問題的癥結所在。我們不能、也不應該否定努力的價值。對於跑者B而言,努力是他唯一能掌控的變數,是他突破困境的唯一希望。然而,當我們將跑者A的成功完全歸功於他個人的「努力」,而忽視了他背後龐大的「天賦資本」時,我們不僅對跑者B不公平,更是在維護一種「強者理所當然」的特權體系。

承認「天賦資本」的存在,並不是為了給不努力找藉口,更不是要散播失敗主義。恰恰相反,它的目的是讓我們睜開眼睛,看見真實的世界。它讓我們學會謙卑,讓成功者明白自己的成就中包含了多少幸運的成分,從而更願意回饋社會;它讓我們學會共情,讓旁觀者理解底層的掙扎與困境,不再輕易地用「你就是不夠努力」來進行道德批判。

最終,理解了你的努力與他人的天賦資本之間的巨大差異,我們才能開始思考一個更深層次的問題:我們要如何設計一個更公平的制度,去彌補起跑線的差距,去為那些在泥濘中掙扎的人,提供一雙堅實的跑鞋?這才是追求「100%公正公平」的真正意義。

功績主義神話下的責備遊戲

在我們這個極度推崇「努力就能成功」的社會裡,「功績主義」(Meritocracy)彷彿是天經地義的真理。它描繪了一個美好的理想國:只要你夠聰明、夠努力,就能攀上成功的階梯,無論你的出身背景如何。這套敘事聽起來無比公平,甚至振奮人心。然而,當我們撥開這層勵志的糖衣,會發現底下隱藏著一個殘酷的「責備遊戲」(Blame Game)。

這個遊戲的規則很簡單:成功者將一切榮耀歸功於自己的才華與汗水,他們是這場公平競賽中當之無愧的贏家;而失敗者,則被貼上「不夠努力」、「能力不足」或「選擇錯誤」的標籤,他們的困境被視為是個人應負的責任。在功績主義的神話下,成功不僅是物質的回報,更是一種道德上的勝利;而失敗,則成了個人的道德瑕疵。

於是,一場無聲的指責開始蔓延。當我們看到社會底層的人為生計掙扎時,心中可能閃過一絲念頭:「如果他們當初更努力讀書,情況會不會不同?」當我們看到年輕人買不起房子時,耳邊可能響起某些聲音:「是他們不夠拼,只想要安逸。」這種思維模式,讓我們心安理得地忽視了那些看不見的結構性障礙,將複雜的社會問題簡化為個人的成敗歸因。

揭開起跑線的真相

功績主義最大的盲點,就是它假設了所有人都在同一條起跑線上。但現實是,這場人生的賽跑,從鳴槍開始就充滿了不平等。有些人坐著跑車出發,有些人卻連一雙合腳的跑鞋都沒有。以下這些因素,是功績主義神話刻意忽略,卻深刻影響個人命運的關鍵:

- 家庭資本:父母的社經地位、財富累積與文化資本,為子女提供了截然不同的教育資源、人脈網絡與抗風險能力。

- 教育機會:學區房、昂貴的補習班、海外留學的機會,這些早已為不同背景的孩子篩選出不同的賽道。

- 社會網絡:「人脈就是錢脈」從來不只是一句玩笑話。來自優勢階層的家庭,能為子女提供實習機會、職業引薦,這些是許多人奮鬥一生也難以企及的。

- 純粹的運氣:在對的時間遇上對的人、抓住一次偶然的機遇、甚至僅僅是出生在一個經濟蓬勃發展的時代,運氣在成功方程式中的佔比,遠比我們願意承認的要高。

讓我們用一個簡單的表格來看看,這場「公平」競賽的真相:

| 比較項目 | 小明(來自優渥家庭) | 小華(來自普通家庭) |

|---|---|---|

| 教育資源 | 從小接受雙語教育,聘請家教,參加海外夏令營。 | 依賴公立學校資源,課後需幫忙家計或打工。 |

| 職業起步 | 透過父母人脈,進入知名企業實習,畢業即獲得優質工作。 | 海投履歷,從基層工作做起,薪水僅能勉強維持生活。 |

| 容錯空間 | 創業失敗有家庭做後盾,可以多次嘗試。 | 一次重大投資失敗或失業,就可能陷入經濟困境。 |

| 功績主義下的「結論」 | 「小明真是年輕有為,靠自己努力取得了成功。」 | 「小華不夠積極,沒能抓住機會,需要更努力。」 |

這場責備遊戲的最終結果,是社會的撕裂。成功者帶著一絲傲慢,認為自己的地位理所當然;失敗者則背負著沉重的羞辱感與自我懷疑,難以發聲。它讓我們忘記了同理心,忘記了社會作為一個共同體,有責任為每一個人提供一個更公平、更有保障的基礎。當我們沉迷於用「努力」這把單一的尺去衡量所有人的價值時,我們不僅是在責備那些在結構中掙扎的人,更是在鞏固那些早已存在的特權。我們真正需要質疑的,或許不是個人的努力與否,而是這場遊戲本身,是否從一開始就充滿了看不見的偏袒與障礙。

超越表面的相同,走向實質的公正

「一視同仁」、「立足點平等」,這些詞彙聽起來是多麼地擲地有聲,彷彿是公平的同義詞。在我們的直覺中,給予每個人完全相同的東西——相同的資源、相同的規則、相同的機會——就是公平的最佳體現。然而,如果我們深入探究,會發現這種「齊頭式平等」往往是懶惰的公平,它非但無法帶來公正,反而可能加劇既有的不平等,鞏固了強者的優勢地位。

想像一場百米賽跑。如果我們堅持「表面的相同」,我們會給所有選手同樣的跑鞋、同樣的跑道,然後在同一條起跑線上鳴槍。這聽起來無懈可擊,對吧?但如果我們忽略了有些選手的起跑線,其實是在標線後方五十米處呢?他們可能因為家庭背景、教育資源、身體狀況或社會結構等因素,從一開始就處於劣勢。在這種情況下,給予他們「相同」的跑鞋,並不能彌補那五十米的巨大差距。這場比賽從開始的那一刻起,就已經註定了結局。這就是「表面的相同」最大的盲點:它假設了所有人都從同一個地方出發,卻對現實世界中早已存在的巨大落差視而不見。

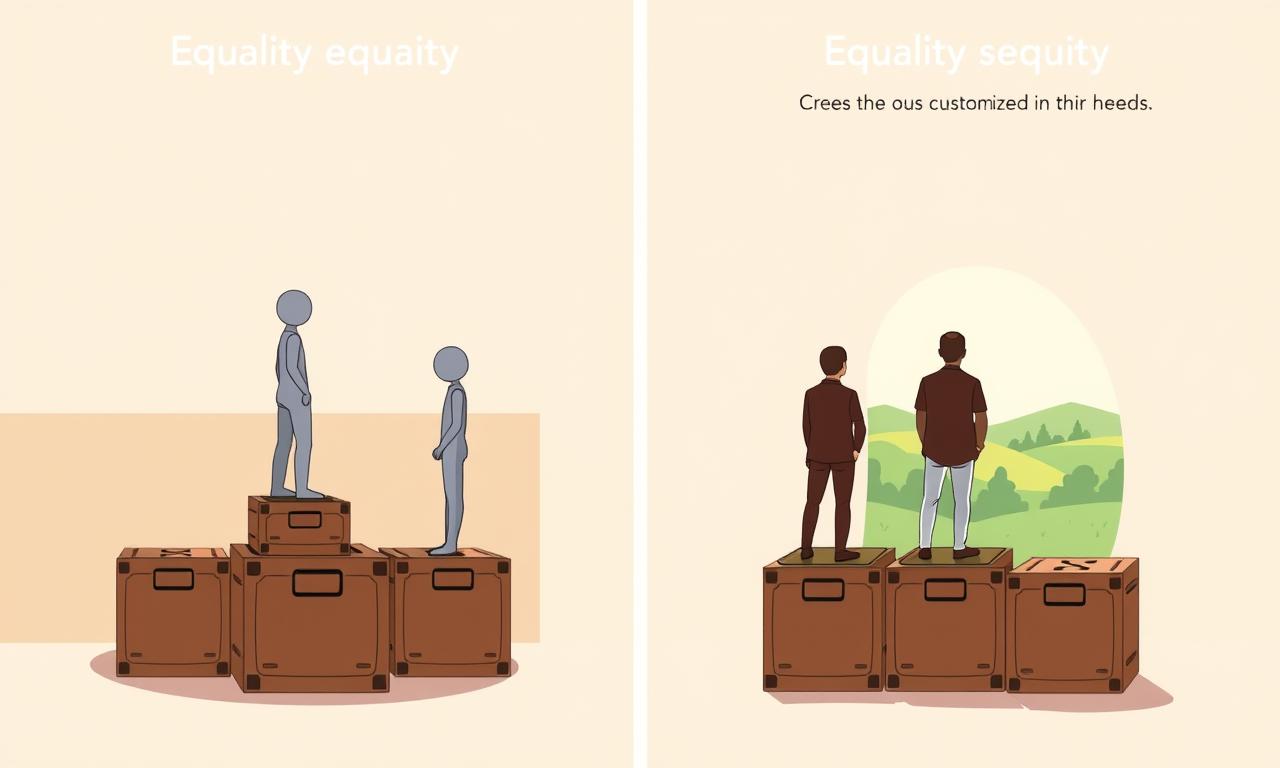

平等 vs. 公正:經典的木箱比喻

為了更清晰地理解這個概念,讓我們來看一個廣為人知的思想實驗:三個身高不同的人,想看一場被高牆擋住的棒球賽。

| 概念 | 做法 | 結果 |

|---|---|---|

| 平等 (Equality) 追求表面的相同 |

給三個人同樣高度的木箱,讓他們墊高自己。 | 最高的人看得更清楚了,中等身高的人勉強看到,最矮的人即使站上箱子,依然什麼都看不到。這個「公平」的舉動,對最需要幫助的人毫無意義。 |

| 公正 (Equity) 追求實質的相同機會 |

依據三人的身高,分配不同數量或高度的木箱。最高的人不需要箱子,中等身高的給一個,最矮的給兩個。 | 最終,三個人都墊高到了同樣的視線水平,都能清楚地看到球賽。雖然他們得到的「資源」不同,但他們獲得了「觀看比賽」的相同機會。 |

這個比喻完美地揭示了「平等」與「公正」的核心差異。真正的公正,不是無視個體差異,發放一刀切的標準配備;而是承認並理解這些差異的存在,並提供客製化的支持,以確保每個人都能達到一個共同的、有意義的目標。

從比喻走向現實:我們身邊的實質公正

將這個概念應用到現實生活中,例子比比皆是:

- 教育資源:如果「平等」是給每個學生一本完全相同的教科書,那麼「公正」就是為學習遲緩的學生提供課後輔導,為有特殊需求的學生提供輔助教材,為偏鄉地區的學校投入更多硬體資源。目標不是讓他們「擁有」相同的書,而是讓他們「獲得」相同的學習成效。

- 職場環境:如果「平等」是要求所有員工嚴格遵守朝九晚五的打卡制度,那麼「公正」就是為需要照顧家庭的同事提供彈性工時,為身障員工改造無障礙辦公空間。目標不是讓工作規定對每個人都「一樣」,而是讓每個人都有能力「同樣好」地完成工作。

- 社會福利:如果「平等」是給每個公民發放相同數額的補助金,那麼「公正」就是設計累進稅率,讓高收入者承擔更多社會責任,並將資源集中用於補助低收入戶、失業者與弱勢群體,為他們建立一張能接住他們、讓他們有機會重新站起來的安全網。

真正的目標:拆除高牆,而非分配木箱

更進一步思考,在這個木箱比喻中,還有一個更根本的問題:為什麼那道牆會存在?

實質的公正(Equity)是偉大的,它致力於彌補既有的不平等。但更高層次的追求,是所謂的「解放」(Liberation)或「正義」(Justice)——也就是直接拆除那道造成不平等的結構性障礙(高牆)。這意味著我們要去質疑並改革那些造成貧富差距、資訊不對等、機會不均等的體制與文化。例如,與其不斷投入資源去彌補教育落差,不如從根本上改革教育制度,讓優質資源不再集中於少數明星學校。

所以,當我們談論公平時,我們的眼光需要超越那 кажу公平的「相同」。我們需要培養一種洞察力,去看見那些隱藏在表面之下的不平等起跑線。我們需要從「給予相同」的思維,轉變為「創造相同機會」的行動。下次當你看到一個看似「不平等」的資源分配時(例如,為什麼身障人士的停車位比較大?為什麼某些獎學金只開放給特定族群申請?),或許可以先問問自己:這是為了彌補既有的落差,還是在製造新的特權?這一步的思考,就是我們從旁觀者,邁向真正追求公正的實踐者的開始。